生産者1戸当たりの施設土壌は比較的小面積であり、作物に必要な養分を与えることや土壌の物理性を改善することは、そのことによる生産性の向上程度からみて困難ではない。しかし、降雨の影響を受けないので肥料分は過剰になりやすく、また、養分のバランスを保つことも簡単ではない。

1. 好適土壌

2. 土壌改良

堆肥にも窒素、カリ等が含まれており、多量に施用する場合には無視できない量になる。堆肥の養分を把握した上で施用すべきである。特に、カリ過剰になっている施設が多いことから、カリ含有量の少ない堆肥を選択したい。

また、施設土壌は常に高い生産性を維持するものであ り、有機物はできるだけ完熟したものを施用する。そのためには堆肥舎を設け、切返しも行って、充分に発酵させるように努める。

ゼオライトやパ−ライト、木炭等の無機質資材の施用も効果的であり、土づくりの初期や適正な有機質の入手が困難な場合には、これらの資材を利用するとよい(土 づくり技術対策指針<土壌改良に使われる主な資材の項参照)。

3. 塩類等の集積対策

施設における土づくりは土壌の好適範囲の維持であり、そのためには土壌の状態を把握した上で対策を行わなけ ればならない。できれば、作ごとに土壌養分分析を実施し、過剰施用にならないことはもちろんであるが、好適な塩基バランスを崩さないことが重要である。

しかし、相関の傾きは土壌によって異なり、また、硝酸イオンよりも硫酸イオンの影響を受けているとの報告(愛知県)もあるので、EC値の判断基準を施設ごとにつかんでおく必要がある。土壌診断時にEC値と硝酸態チッソを測定し、相関の傾きをおさえておく。

土壌診断に際しては、pH値だけでカルシウム施用量を判断せず、化学肥料を施用するとpHが低下することもあり、施用の有無や土壌中のCaO含有量など、総合 的に判断すべきである。

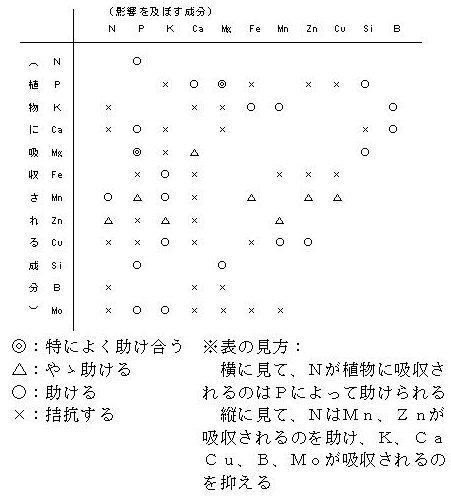

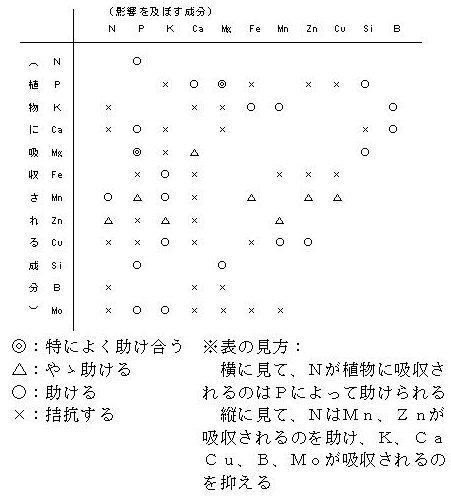

養分バランスが大きく崩れると、拮抗作用等により養分欠乏症がでることがある(拮抗作用とは、ある特定の 要素が土壌中に多い場合、作物はその要素を過剰に吸収 するため単数あるいは複数の特定の他の要素を吸収利用できなくなることを言う。表−3参照)。

表−1に示した塩基組成を維持することが重要である。 特に、カルシウム過剰によるマグネシウム欠乏(Ca/ Mgの当量比10以上;CaO/MgO重量比では14以上)やカリ過剰によるマグネシウム欠乏(Mg/Kの当量比2以下;

(2) 適正な施肥

① 適正な肥料の選択

施設栽培では集約型の多肥栽培が繰り返されるため、多量投入される化学肥料に起因して、塩類集積や酸性化といった、いわゆる化学的ストレスを受けることが多い。

特に問題になるのが、SO42−、Cl−である。硫安、 過リン酸石灰、塩化カリ、硫酸カリといった化学肥料を使い続けると集積しやすい。

これに対し、硝安、リン酸カリ、硝酸カリなどに由来 する肥料では、施肥分を吸収してしまうため、高ECや低PHなどのストレスを低く抑えることができる(ノンストレス型施肥)。

元肥では有機肥料の利用が多いが、追肥は化学肥料である場合が多いと思われる。養液栽培で利用される肥料の利用も検討するとよい。

② 適正な施用時期と方法

元肥は定植の5〜7日前に施用し、畝立て後、定植に適する土壌水分に調整しておく。

施設では長期に亘って収穫される品目が多く、生育に応じた施肥(追肥)が必要である。液肥を潅水と併せて施用する方法、粒状肥料を畝の上や肩に施す方法、液肥を圧力をかけて土中に潅注する等の方法がある。

一度の施用量を少なく、小分けに施用するのがよい(チッソ成分で 0.5〜1.5kg/1,000㎡・回)。

(3) 塩類等の集積対策

塩類の集積がすすみ、EC 2.0(ms/cm)以上になると除塩を検討しなければならない。除塩の方法には、天地返し、クリ−ニングクロップの栽培、表層土の交換、湛水除塩、等がある。

① 天地返し

上層に集積した塩類を深層に入れ、耕土の塩類濃度を下げるもので、トレンチャ−や小型パワ−ショベル等を 使って行う。施設からの持ち出しにはならないが、深耕によって水の縦浸透がよくなり、多量潅水したときに下層まで水が動くので、作物に好影響を与える。

② クリ−ニングクロップの栽培

吸肥力の旺盛な作物を休閑期に栽培し、過剰な養分を持ち出す方法である。同時に、旺盛な根の伸長によって、根圏の通気性等の改善も期待できる。

トウモロコシの生草を7トン生産せれば、N、P、K、それぞれ、14kg、4.9kg、31.5 kgを吸収させることができる。青刈した作物は施設からは持ち出して、畑作等の有機物補給に利用するのが望ましい。施設内にすき込んでしまうと、一部のチッソは有機化して濃度が下がるものの、カリは有機物の分解と共に無機化して放出されるので、効果が小さい。

夏季でも2カ月程度は生育させなければ残肥料が充分に吸収されない。

表−4 青刈生草1トンが吸収する3要素

③ 表層土の交換

夏季に施設を乾燥させると表土近くに塩類が集積するので、表土を5cmほど削りとって、水田土壌や購入土などと入れ換える方法である。

パイプハウスを移動するのも耕土の交換に相当し、労力がかかるが確実である。一時期だけ天井を張らずに露地栽培として利用するのも効果的である。

④ 湛水除塩

塩基成分を除去する意味で効果的であり、集積しやすい塩類ほど除塩しやすい。除塩に伴い硝酸、硫酸も除去できるが、リン酸では効果が小さい。

しかし、除塩処理水をそのまま流すことは環境への負荷が大きいので、実施にあたっては、水稲栽培中の水田や畑地などに流せることが必要である。

また、湛水除塩における硝酸態チッソの流出を削減する方法として稲わら施用による脱窒促進と窒素の有機化がある。これは、土壌中の有機物に適当な温度と水分があれば微生物による活動が始まるが、微生物体合成とエネルギ−に必要なCN率は25:1程度であり、不足チッソを土壌から取り入れことを利用したものである。

<方法>

(ア)気温の高い時期に行う(7〜9月中旬)

(イ)3〜5cmの稲わらを1〜2トン/1,000㎡作土上に敷く.

(ウ)最大容水量の70%になるよう潅水後、耕耘する.

(エ)さらに10mm潅水後、ビニル等で被覆する.

(オ)2週間、そのままにしておく.

4. ガス害(表−5参照のこと)

施設におけるガス害は、加温機の故障などが原因となるものと肥料によるものがある。

油粕などの有機質肥料やアンモニア肥料は、土壌中で硝酸化成菌の働きによって、アンモニア→亜硝酸→硝酸に変化する。地温が高いときは速やかに硝酸化成が行わ れるが、次の場合にはアンモニアから亜硝酸への進行が抑制され、アンモニアが集積する。

(ア)アンモニア肥料が多い場合

(イ)土壌消毒された場合

(ウ)土壌pHがアルカリ性であるとき

(エ)地温が低いとき

(オ)土壌水分が多いとき

アンモニアが表層で集積するとアンモニアガスとして揮発する。表層にアンモニア肥料を追肥したときに、表層がアルカリであれば起こりうる。

土中で集積したアンモニアは徐々に亜硝酸になるが、硝酸への変化はわずかずつである。亜硝酸が根から吸収され、中毒症状を現すことがある。

次の条件の時、亜硝酸ガスとなって揮散する。

(ア)土壌が酸性になったとき。硝酸が集積してくると土壌は酸性になり、亜硝酸ガスが揮散する。

(イ)アンモニア態チッソが乾土100g中に50mg以上含まれると発生する。

(ウ)気象条件として、曇雨天の低気圧が通貨したときに揮散しやすい。

以上の点から、追肥には液肥が望ましく、また、低温時にはアンモニアは根を傷めることがあるので硝酸態チッソがよい。

地温が低い時期は施設を閉め切ることが多く、露滴の pHを調べることにより、ガスの発生を調べることができる。その結果に対し、換気によりガス濃度を下げる、土壌の表層へ石灰分を施用してpH 6.0以上にする、等の対策を行う。

5. 土壌病害虫対策と施肥

連作障害の原因の大部分が土壌伝染性の病害虫の高密度化によることが明らかにされている。

耕種的(回避的)対策として、抵抗性品種、接ぎ木、輪作等があり、土壌消毒(除去的)方法として、蒸気消毒、太陽熱利用による消毒、薬剤による消毒がある。

(1) 太陽熱利用による土壌消毒(ハウス密閉処理法)

(ア)梅雨明け〜8月中旬の、最も暑い時期が効果的である(20〜30日間)

(イ)稲わらを細かく切り、1トン/1,000 ㎡施用する。堆肥、籾殻、緑肥作物でもよい。

(ウ)石灰窒素を50〜100kg/1,000㎡施用する。石灰窒素は窒素分が20%あり、次作の基肥等を考慮して、施用量を判断する。

(エ)わらをなるべく深くすき込み、畝立てる。畝幅60〜70cm、高さ20〜30cm。表面積を多くして、熱が伝わりやすくする。

(オ)透明フィルムで、完全に被覆(マルチ)する。フィルムの材質は問わない。

(カ)フィルム下に水を流し入れ、畝間に一時湛水する。

(キ)ハウスを締め切る。破損箇所も修理し、完全密閉し、20〜30日間、放置する。

施設内の計器類やカ−テンは熱で傷む恐れがあるので、取り外すのが望ましい。

(2) 薬剤による消毒について

薬剤による処理において、施肥の観点からは、次の点に注意しなければならない。

① 土壌病原菌は土壌中だけでなく、根や残菜などの中に生息している。これら菌密度の高い作物残渣を処理前に持ち出す。

② アルカリ性肥料や消石灰などを処理前に施すと害が出ることがある。ガス抜き後に施用する(表−6参照)。

③ 消毒前に畜糞堆肥を施用すると アンモニアが増加集積するので、消毒後に施用する(完熟堆肥が望ましい)。

④ 消毒土壌では基肥を20〜30%減量し、基肥チッソのうち30%を硝酸態チッソで施用する。

⑤ 臭化メチルは規制の方向に進んでおり、できる限り使わないように心掛ける。

(3) 土壌センチュウ対抗作物(図−1参照)

殺線虫剤の連用により天敵微生物まで減少させ、有害センチュウが短期間のうちに元の密度に戻ってしまうリサ−ジェンス現象を起こしてしまうことも多い。

適正な薬剤のロ−テ−ション利用が必要である。

耕種的対策として、センチュウ対抗植物の導入がある。 収入が減る、休閑期間が短いなどの理由により導入され難いが、センチュウを抑えることと兼ねて緑肥投入や根群による通気性の改善等、土づくりも図れる。

ハウス内でのすき込みは、後作の半月以上前に行う。

表−5 ガス害に対するハウス露滴pHによる判定 (高知農技研)

露滴pH |

判 定 |

7.0 以上

7.0〜6.2

6.2〜5.6

5.6〜4.6

4.6 以下

|

アンモニアガスの方が優勢に発生している.

ガスの発生がないか、または亜硝酸ガスとアンモニアガスがほぼ同量に発生している.被害はない.

亜硝酸ガスの方が優勢に発生している.警戒態勢に入る.

作物の抵抗性が弱い場合に亜硝酸ガス障害を出す恐れあり、pH5.6になればガス発生防止対策を実施する.

ほとんどの場合、亜硝酸ガスの障害を出す恐れあり.

|

表−6 主な土壌処理薬剤と施肥の注意点

薬 剤 名 |

注意書き(説明書から抜粋) |

クロルピクリンくん蒸剤

臭化メチルくん蒸剤

メチルイソチオシアネ-ト油剤

ダゾメット粉粒剤

|

アルカリ性肥料、特に消石灰などの肥料はガス抜き後に施用する(薬害)。

石灰及びアルカリ性肥料の施用はくん蒸1カ月前か、ガス抜き後にする。

施肥(特に堆肥やアルカリ性肥料)は充分ガス抜きをしてから行う。

肥料、土壌改良剤は、処理1カ月前からガス抜き終了までの間使わない。

|

主な対抗作物 |

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |

対象センチュウ |

クロタラリア

|

○------------□ すき込み 播種

○----------□ |

サツマイモネコブセンチュウ

|

ギニヤグラス(ナツカゼ)

|

○-----------□ ○-------------□

|

サツマイモネグサレセンチュウジャワ、キタネグサレセンチュウ

|

図−1 ハウスでの主なセンチュウ対抗作物の栽培体系

(児島 久三)